-

永代供養墓のご見学-東福寺龍眠庵

2022.07.04京都市東福寺龍眠庵の永代供養墓

永代供養墓のご見学をいただきました

お父様のお墓を検討中です

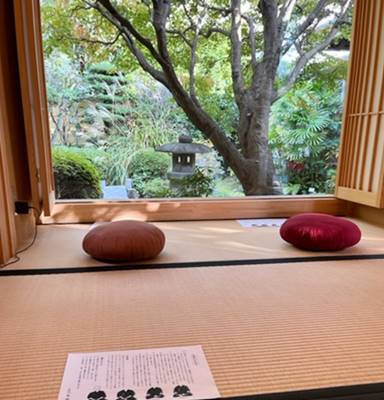

一昨日は、お母様とお嬢様のお二人で、龍眠庵の永代供養墓と樹木葬のご見学をいただきました。

夕方近くに見学のご予定でしたので、到着されてからすぐに隣にある霊源院の永代供養墓を案内させていただきました。

霊源院の永代供養墓「浄心壇」を検討していただいているご様子でしたので、浄心壇と同型の永代供養墓のある龍眠庵を案内させていただきました。

霊源院からは、壁越しに龍眠庵に抜けることができるため、龍眠庵にお墓を求めていただいた方々も霊源院の施設をご利用いただけます。

龍眠庵での永代供養墓や樹木葬は、ゴールデンウィークに合わせて4月の下旬より受付をさせていただいたところですので、沢山の空き区画中から選んでいただけます。

永代供養墓の「円満」は浄心壇と同型のお墓で、龍眠庵では人気の角地が空いているため、特におすすめさせていただきました。

ご案内中は樹木葬と永代供養墓で、ずっと悩まれているご様子でした。

お嬢様は、どちらかといいますと樹木葬の方が気にいっているご様子でしたが、最終的には永代供養墓をご予約いただきました。

霊源院の永代供養墓は、関東にお住いの方など遠方の方々からもご支持をいただいてまいりました。

そのこともあって、前向きにご検討をいただけそうな区画がございましたら、一定期間の予約が可能です。

遠方の方は、何度もお越しいただけませんので、気に入った場所を押さえた状態で、ご帰宅後にじっくり検討をしていただけるようになっています。

キャンセルを希望の方は、電話をいただきましたら何も罰則なくキャンセルしていただけます。

一昨日にご予約をいただきましたお客様は他府県にお住まいでしたので、樹木葬に変更になるかもしれないと思い、白紙の樹木葬の申し込み用紙も持って帰っていただきました。

お申し込み手続き後は、法事のことやお盆のお参りのことを熱心にお尋ねいただきました。

8月1日のお盆の施餓鬼会や、春の彼岸会、秋の永代供養法要につきましては、龍眠庵墓地に納骨をしていただいたお客様も当面の間は霊源院と合同で行われます。

このような行事は、お寺によって異なりますので、ご参加の手順や行事当日の流れなどを詳しく紹介させていただきました。

霊源院や龍眠庵では、行事の際に威張っているような感じの檀家さんはおられず、皆さんフラットな感じで参加をされています。

朗らかな感じの方ばかりですので、誰にも気を使うことなく初めての方も安心してお越しいただけます。

お盆やお彼岸の行事に参加希望の方は

霊源院のご住職より、お盆の施餓鬼会・春の彼岸会・秋の永代供養合同法要のお知らせが書かれた郵便物をお送りしています。

行事への参加につきましては強制ではありませんので、ご都合に合わせてご参加いただければと思います。

毎年、沢山の方々がお越しくださいますが、コロナ禍においても工夫をしながら継続して行われてまいりました。

施餓鬼会では、お弁当の手配の関係で返信ハガキで出欠をお知らせいただいています。

お盆のお参りをご希望の方は

龍眠庵墓地に納骨をされた方も、ご自宅にお盆のお参りを希望される方には、霊源院のご住職がお伺いいたします。

エリアを決めてお参りに廻っておられますので、日にちは限定されてしまいますが、お盆のお参りを希望される方は霊源院のご住職までお知らせください。

- 有限会社 オフィス石太郎

- 担当 柳田 貴人

- 近鉄東寺駅近くの墓石店

- 電話 075-693-7345(10:30~18:00)

- 毎週火曜日・第2第4水曜日定休

- 有限会社 オフィス石太郎

-

東福寺龍眠庵で樹木葬オープン

2022.04.01京都市東山区東福寺塔頭龍眠庵

永代供養の樹木墓地が完成しました

新たな墓地のご依頼をいただきました

昨年、龍眠庵のご住職と師弟関係にある霊源院のご住職より、新たなお墓の企画の依頼がありました。

龍眠庵の墓地の周囲は、木々に囲まれていてとても静かな雰囲気でしたが、日陰になっていて大量の落ち葉やドングリが落ちていました。

龍眠庵のご住職は高齢ながら、毎日墓地の清掃をされていますが、追いつかない感じでした。

このような環境を活かしながら、改善すべきところは改善していただく方向で樹木葬の企画がスタートしました。

樹木葬区画の完成

下水管の移動や水道の増設、造園屋さんの作業など、準備には半年以上の時間が必要でした。

また逢いに行きたくなるお墓

龍眠庵の樹木葬は「また逢いに行きたくなるお墓」をテーマに設計をさせていただきました。

個々のお墓の周囲には草花を植えましたので、四季を通じて景観の変化をご覧いただけると思います。

また、以前より交流のある彫刻屋さんにお願いして表情豊かなお地蔵さまをお願いしました。

家族でのお墓参りを考えた時に、一番大切にしたかったのは「小さなお子さんが楽しくお参りできること」でした。

企画をさせていただくにあたって、お墓は怖いというイメージをなくし「明るい気持ちで先祖に手を合わしていただくことはできないか?」を、ずっと考えていました。

更に、両親がお子さんに対して「供養をする気持ちと、感謝の気持ちを教えてあげる場をお寺として提供できないか?」ということも考えていました。

核家族が一般的になった時代でのお墓参りを考えて「京都駅からも一駅の場所にある立地・お参りするたびに景観を変える樹木葬・表情豊かな可愛いお地蔵さま」を活かし、小さなお子さんも「また逢いに行きたくなるお墓」として、龍眠庵の樹木葬を提案させていただきます。

東福寺塔頭龍眠庵の樹木葬

樹木葬は、永代供養料を追加していただくことで家族代々での使用も可能です。

最後の人がまいそうされてから30年後に、埋葬された方々の各自の遺骨の一部とお地蔵さまを境内に移してご供養させていただきます。

その他の遺骨は、樹木葬区画隣接の合祀供養塔に合葬させていただきます。

使用の延長を希望の方には、延長手続きもご用意しています。

東福寺塔頭龍眠庵が、いつまでもご供養するお墓として、新たな樹木葬墓地「四十一菩薩」をしょうかいさせていただきました。

- 有限会社 オフィス石太郎

- 担当 柳田 貴人

- 近鉄東寺駅近くの墓石店

- 電話 075-693-7345(10:30~18:00)

- 毎週火曜日・第2第4水曜日定休

- 有限会社 オフィス石太郎

-

水子供養は、いつまで

2022.03.19水子供養で検索をいたしますと、「水子供養 いつまで」というキーワードが出てきました。

このキーワードで検索をしている人が多いということだと思います。

筆者は、水子供養で有名なお寺のお手伝いをしています。

寺院とお参りの方々の中間の立ち位置で、バランスを考えて色々な提案をさせていただくのが筆者の役割です。

「水子供養 いつまで」というキーワードですが、「いつまで続ければよいのか?」「いつまでに供養を始めればよいのか?」の2通りの解釈を致しました。

水子供養はいつまで続ければよいのか?

お寺で水子供養をされている方は、生まれてくることが出来なかった命に向き合う追善供養をされています。

追善とは、「追福修善」(ついふくしゅうぜん)を略した言葉です。

生まれてこなかった命を、慕い、冥福を祈り、善事を収め、供養を施す。

これが追善供養です。

仏教では、お葬式の後も一周忌や三回忌などの法要を定期的行います。

ただし、水子供養につきましては、このような決まりはありません。

あるお寺では、週末ともなりますと沢山の方々がお参りをされています。

お寺で水子供養の法要をされた方々に対して、ご住職がお参りを強要されている訳ではありません。

水子供養の法要をしていただいた以降も、時々お参りに行かれることで気持ちも休まるのではないかと思います。

供養とは、回数や期間で計るものではないように思います。

お墓参りは20回したらOK!とか、お仏壇に100回手を合わせたらお仕舞ね!とか、聞いたことがないですよね。

日々の生活の中で、生まれてこなかった命の分まで他人に親切に接したり、思いやりの心で手助けをすることは、大きな善事となります。

このような善事は、お亡くなりになった人にも巡って追善供養へとつながります。

命の大切さをしみじみと感じ、他の人に優しく接する気持ちになられましたら、それは水子から私達に巡らされた功徳ではないでしょうか。

水子供養は、いつまでに始めればよいのか?

お寺で水子供養をしていただく時期についても、特に決まりはないと聞いています。

- 有限会社 オフィス石太郎

- 担当 柳田 貴人

- 近鉄東寺駅近くの墓石店

- 電話 075-693-7345(10:30~18:00)

- 毎週火曜日・第2第4水曜日定休

- 有限会社 オフィス石太郎

-

東福寺霊源院の御朱印イベント

2021.12.01霊源院の御朱印イベントが終わりました

お世話になります、オフィス石太郎店長の柳田です。

永代供養墓でお世話になっている東福寺塔頭霊源院の御朱印イベントが無事終わりました

今年で4年目になる御朱印のイベントが、11月30日をもちまして無事に終了いたしました。

11月15日から始まりましたイベントでしたが、沢山の方々にお越しいただきまして本当にありがとうございました。

筆者は、門の付近や本堂で、お越しの方々とお話をさせていただいておりました。

例年に比べて喜んでいただけている感触を感じて、とても嬉しく思います。

新企画も好評をいただきました

昨年好評をいただきました「手作りしおり」コーナーに加えて、新たに「もみじのスタンプ」押し放題コーナーを企画しましたが、大好評をいただいたようでした。

御朱印帳や手作りをされたしおり(ブックマーカー)に、各自でスタンプを押していただきましたが、それぞれが工夫をされたデザインで御朱印帳を彩っておられました。

また、今年から「おいしい稲荷寿司」の販売を企画しましたが、こちらも毎日ほぼ完売で、筆者の昼食に予定していた分が無くなってしまう日もありました。

また、新企画の「セルフ座禅」コーナーや「写経」コーナーも、思っていた以上にご利用の方が多く、日頃ご縁の無い方もリアルなお寺に少しだけ触れえていただくことが出来たのではないかと思います。

企画の立案や準備も含めますと、11月は霊源院さんのイベントにかかりっきりになりましたが、ご来院いただきました皆様より笑顔で感謝のお言葉をいただき、とても充実した日々でもありました。

普段の弊社は、霊源院さんで永代供養墓の受付をさせていただいております。

永代供養墓の見学にお越しのお客様と同年代の方は慣れているのですが、10代20代の方々とは、どのように接したらよいのかと、時々戸惑うこともありました。

お寺にお参りに来られる若者は、素直な感じの子が多くて話をしやすかったのですが、小学校の高学年くらいの子供は反抗期?なのか照れているのか?少し接し方が難しかったです。

弊社は、永代供養墓の販売を中心にした墓石店ですが、永代供養墓の販売を通じて出会った寺院様の収益向上の立案やお手伝いをさせていただいております。

このようなイベントは、筆者にとっても良い経験になりますので、可能な限りお手伝いをさせていただこうと思います。

- 有限会社 オフィス石太郎

- 担当 柳田 貴人

- 近鉄東寺駅近くの墓石店

- 電話 075-693-7345(10:30~18:00)

- 毎週火曜日・第2第4水曜日定休

- 有限会社 オフィス石太郎

-

永代供養墓をご見学いただきました

2021.08.06京都の墓石店「オフィス石太郎」の店長ブログ

東福寺霊源院の永代供養墓をご見学いただきました

しばらく暑い日が続いています。

この猛暑の中で頑張っているアスリートたちを、感動しながら拝見しています。

「心頭滅却すれば火もまた涼し」という言葉がございますが、彼ら彼女らはホント超人だと思います。

このような中で、表敬訪問したメダリストの金メダルを噛んだ市長の腹立たしいニュースには、つくづく呆れるばかりですが・・・。

先日も、とても暑い日でしたが、ご家族で東福寺霊源院のご見学にお越しいただきました。

事前に資料のご請求をいただき、家族で相談されたそうで、現地をご見学の上で安養墓をご予約いただきました。

東福寺霊源院の安養墓は、永代供養墓というジャンルのお墓です。

霊源院の永代供養墓は全て、お墓の使用期限はありません。

墓石が風化をするまで、いつまでも霊源院がお守りいたしますので、お子さんへのお墓の維持に伴う負担は大幅に軽減されます。

永代管理を採用していますので、先々に管理費の請求は無く、管理費の未納による墓石撤去の心配はありません。

墓石撤去の心配がないことから、永代管理のお墓は、後継者のおられない方も安心してご使用いただけます。

また、初期費用に2名様の永代供養料を含んでいます。

永代供養墓に納骨をされた方々へのお供養ですが、本堂で毎年9月にご家族と一緒に合同法要を行っています。

霊源院の永代供養墓の特徴ですが、永代供養料を追加していただくことで、人数制限なく何名様でもご納骨をいただけます。

また、苗字の異なる方も、墓地使用者から申請をいただければ、ご納骨をしていただくことが可能です。

ご見学の当日は、少子化、核家族化の時代でも、お墓を維持する新しい提案として、お客様に永代供養墓の説明をさせていただきました。

- 有限会社 オフィス石太郎

- 担当 柳田 貴人

- 近鉄東寺駅近くの墓石店

- 電話 075-693-7345(10:30~18:00)

- 毎週火曜日・第2第4水曜日定休

- 有限会社 オフィス石太郎

-

樹木葬オープン|宇治市宝善院

2021.07.22京都市の墓石店オフィス石太郎の店長ブログ

2021年7月22日

樹木葬「千年翠」新規オープンのお知らせ【宇治市宝善院】

宇治市にある大本山黄檗宗塔頭「宝善院」さんで、新たな永代供養のお墓として樹木葬が誕生しました。

7月18日より受付を始めさせていただきましたが、本日ご見学のお客様に初めてのご成約をいただきました。

樹木葬区画中央にある礼拝スペースのすぐ右側のとても良い場所をご成約いただきました。

お申し込み後に、ご住職とご納骨日の打ち合わせをされて、来月ご納骨させていただく運びとなりました。

今回ご見学をいただきましたお客様は、ご主人様を亡くされていて奥様は生前予約として登録をしていただきました。

ご見学には、ご子息方もお越しでしたが、次世代の使用につきましては、将来にご判断をいただくことになりました。

完成後は、ご夫婦のお墓としてご使用をいただきますが、将来にご子息が永代供養の登録をされますと家族のお墓としてのご使用もいただけます。

宝善院の樹木葬「翠(みどり)」は、永代供養料を追加していただくことで人数の制限なくご使用いただけます。

「翠(みどり)」の他に、個人・ご夫婦向けの樹木葬「結(むすび)」もご用意しています。

宝善院墓地は、背面を緑が囲む懐かしい雰囲気を持つ墓地なのですが、お客様には「静かで良いとこですね」と仰っていただきました。

京阪電車「黄檗駅」より徒歩3分、JR奈良線「黄檗駅」より徒歩5分で、電車をご利用の方には交通至便なお寺です。

樹木葬や永代供養墓をご希望の方は、宗派を問わず、檀家の条件もございません。

墓地管理料等の維持費は不要ですので、ご家族の負担は軽減されるお墓です。

今月新規オープンしたばかりの樹木葬ですので、ご希望の場所をお選びいただけると思います。

宇治市近郊や、寝屋川市・枚方市・八幡市など京阪沿線にお住いの方や、奈良市などJR奈良線をご利用の方は、この機会に是非ご検討ください。

- 有限会社 オフィス石太郎

- 担当 柳田 貴人

- 近鉄東寺駅近くの墓石店

- 電話 075-693-7345(10:30~18:00)

- 毎週火曜日・第2第4水曜日定休

- 有限会社 オフィス石太郎

京都の墓石店 有)オフィス石太郎

京都市南区西九条蔵王町11

- 10:30~18:00

- 毎週火曜日/第2・4水曜日

- TEL番号:075-693-7345

- FAX番号:075-693-7355

- 日本石材産業協会 お墓のディレクター

- 認定番号03-202030-00

※駐車場は、近隣のコインパーキング等をご利用ください。